先看一个很形象的动图,直不雅观体会一下一个电容放置位置不同起到的浸染有多大的差异。看不懂这张图的同学在家面壁三天。

这张动图实在通报了如下的信息:

在电源管脚上放置一个104(0.1μF)的电容能够有效抑制电源上的噪声,也便是能够对电源噪声去耦;

“电源 -- 去耦电容 -- 地”三点一线的间隔越近,则去耦的效果越好;

相同材料的电容,即便电容容量减少为1/10,去耦的效果并不会有什么明显变革,我们对付高频去耦用同样封装的器件,容值为0.01μF、0.1μF、1μF效果相差不大;

同样容值,贴片(SMD)封装的电容比穿孔的电容效果更好,缘故原由便是穿孔电容的管脚等效的电感要大很多,影响了去耦的效果;

电源平面和地平面的利用,一方面可以让三点一线的路径更短,而且两个平面相称于一个大电容,也起到了去耦的浸染

我们再来看一个实际的范例电路 - ADXL345是一颗加速度计传感器芯片,有两个分得比较开的电源管脚(Pin 1和Pin 6),在事理图中利用三个去耦电容来帮助降落传感器电压上的噪声 - 两个0.1μF的陶瓷电容和一个10μF的钽电解共同完成去耦功能。

再看一下终极的PCB板 - 这个板子密度不高,速率也烦懑,只须要2层板就可以了,没有专门的地平面,在无布线的区域采取了大面积铺地的办法来降落公共地(GND)的阻抗,三颗去耦电容的接地端直接用焊盘跟GND相连,跟电源管脚连接的另一端则尽可能靠近电源管脚。

传感器的PCB板图

实在放置去耦电容的规则非常大略:最小化电阻,最小化电感。 这是通过将电容尽可能靠近电源引脚并利用尽可能短的走线实现所有连接来实现的。 空想情形下,如果采取4层以上的板子,有专门的地平面、电源平面,可以通过过孔(via)将器件上的地和电源连接到相应的地平面和电源平面:

大略总结一下利用去耦电容的要点:

除非特殊解释,一样平常可为每个电源引脚供应0.1μF陶瓷电容,最好为0805或更小(我比较喜好0603的,占空间小,性能还好),与10μF的钽电容或陶瓷电容并联;

如果只关心高频噪声,10μF的电容也可以省去,或者用较小的电容更换它;

将高频陶瓷电容尽可能靠近电源引脚放置,并利用短走线和过孔来最大限度地减少寄生电感和电阻。用于低频旁路的较大电容器的位置并不十分关键,但这些电容器也该当尽可能靠近IC的电源引脚,容值与封装越大,去偶半径越大,可以对较大的区域的电源进行有效去偶,大封装和大容值的去偶电容可以同时管控多个电源引脚的去偶;

电源的去耦电容均匀分布在四周,靠近相应的电源管脚,容值小的电容最靠近管脚,容值大的间隔相对较远

如果须要补偿电源的长期偏差,须要大量存储电荷,须要为每个IC增加一个更大的电容,例如47μF;

如果设计包含非常高的频率或特殊敏感的电路,可以利用仿真工具剖析旁路网络的AC相应(可能很难找到ESR和ESL的数据参数,特殊是考虑到电容的ESR随频率变革也很大 - 尽可能做到最好),还要考虑到多个电容并联以及计入电源平面、地平面等的综合效应。

对付电源和地平面的去耦是通过电源和地平面之间形成电容来对高频噪声进行去耦的。应尽可能减小电源和地平面之间的间隔,对付高速电路,一样平常内层会有完全的电源及地平面,这时去耦电容及IC的电源、地引脚直接过孔via打到电源、地平面即可,不需用导线连接起来。

上图左侧,电源引脚和接地连接都比较短(直接通过过孔连接到内部地平面)是最有效的配置;上图右侧,PCB走线内的额外电感和电阻将造成去耦方案的有效性降落,且增加封闭环路可能造成滋扰问题。

下面的图是去耦电容通过过孔与地进行连通的方法比较,从最左侧的效果最差依次编号,直到最右侧效果最佳,当然详细采取那种办法还要取决于其它一些成分,综合考虑后做一个折衷。

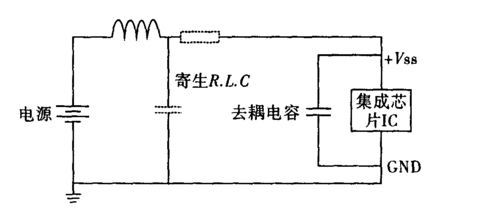

末了再回顾一下上一篇文章中我们的末了一个图,它是一个实际电子产品系统的供电分布网络(PDN - Power Distrubution Network)图,为了强调噪声的起源(最左侧),把电源模块(VRM)放到了最右侧。PCB上的走线、过孔、干系的器件引脚等都会产生寄生电阻、电感等,在图中以R+L的办法等效表达出来。在这个图中可以看出针对IC器件内部(Die)、针对全体IC器件(Package)、针对某一个功能模块中的电路单元都有相应的去耦电容,最左侧(靠近内核)采取频率相应很高的小容值、小封装的陶瓷电容,到右侧则是低频率、容量比较大的电解电容。