近日,公安部、国家互联网信息办公室发布《国家网络身份认证公共做事管理办法(搜聚见地稿)》(以下简称《搜聚见地稿》)。个中提到,国家为社会"大众统一签发“网号”“网证”,供应以法定身份证件信息为根本的真实身份登记、核验做事,自然人可通过国家网络身份认证公共做事平台志愿申领并利用“网号”“网证”登录互联网平台,利用互联网做事。

《国家网络身份认证公共做事管理办法(搜聚见地稿)》

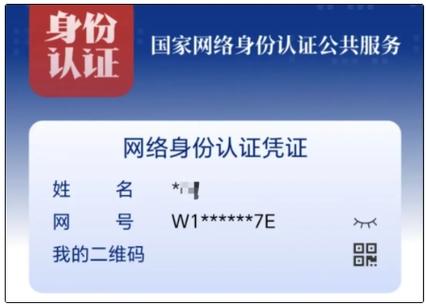

个中,“网号”是指与自然人身份信息逐一对应,由字母和数字组成、不含明文身份信息的网络身份符号;“网证”是指承载网号及自然人非明文身份信息的网络身份认证凭据。

“网号网证”彷佛真的要来了,环绕它的关注、疑问不少。这项制度意味着什么?将如何影响我们的生活?

北京大学法学院胡凌副教授研究网络法多年,专注于磋商互联网作为一种全新的生产办法催生出新的生产组织、生产关系,并影响法律规则的形成。数字身份及其认证是他研究的重点之一。带着对“网号网证”的诸多问题,近日,熏风窗与胡凌展开了对话。

多一个选择的入口

熏风窗:国家通过统一的公共做事平台、签发“网号”“网证”的网络身份认证办法,与现行的网络身份认证有何不同?对网民个体的上网会产生什么影响?

胡凌:根据《网络安全法》第二十四条,《电子商务法》第二十七条,《反电信网络诱骗法》第二十一条等规定,网络运营者在供应相应网络做事的时候,应该哀求用户供应真实身份信息,也便是实名制管理。相称长一段韶光里,通过手机号验证是我们向互联网平台供应身份核验的紧张办法,由于手机号是须要以实名身份购买并且绑定的,相称于真实身份信息被电信运营商这个环节节制,而其他环节的网络做事可以间接地利用这一身份标识进行验证。目前我们看到的网络做事基本上是环绕手机号搭建起来的识别系统。还有一种情形是,大厂APP的账号由于具有一定程度的影响,也会被用来登录第三方做事平台,实现可信身份验证,进而跨平台共享用户数据。

“网号”“网证”做事形态比较靠近于之前公安部第一研究所承建的可信身份认证平台(CTID),后者因此身份证制证数据为根本,与实体身份证芯片对应的电子映射;前者根据《搜聚见地稿》中的定义,也是与自然人身份信息逐一对应的。用户在申领“网号”“网证”后可在须要登录的第三方平台进行核验,此时干系个人认证信息根据法律、行政法规规定,有时会保留在平台,有时仅由公安部后台数据库验证后向平台回馈验证结果,即可证明自己作为自然人和线下公民身份的唯一性。目前两个别系是同时并存的,都是基于用户志愿原则进行申领,关键还是看利用的场景。

我理解“网号”“网证”和现有的网络身份认证办法是一种平行关系,意味着多了一个供大家选择的入口。我们已经看到,国家网络身份认证APP(试点版)做事界面包括可以打码的网号、虚拟证件凭据和动态的二维码,从而实现数字化证件的两种紧张功能:展示功能(人读)和后台验证(机读)。未来在登录APP的时候,在操作上可能涌现跳转国家网络身份认证APP进行认证的选项。在线下一些场合,如果忘却携带身份证件,也可以通过展示手机界面或刷二维码的办法进行核验。

国家网络身份认证APP(试点版)做事界面

实行“网号”“网证”可能意味着网络身份核验不再以手机号码为核心,会增加平台通过手机号直接对应到详细个人的本钱,只能通过账户推送广告信息,降落了手机号和其他身份信息透露的风险。对用户而言,相称多日常生活干系的APP已经实名制注册登录过,因此影响不大,更主要的是可以帮助推动办理过去一些由于认证本钱高而无法实现的身份认证问题,例如难以追踪到电诈团伙,或者无法为未成年人供应有效身份等。

熏风窗:身份核验在当代数字生活(如社会生产与管理)中具有若何的代价?由此,如何理解供应国家网络身份认证公共做事的意义?

胡凌:最早的身份认证,是社会主体为了确保属地安全秩序、分配有限资源,使其成员享有相应的权利、履行责任,授予这些成员某种固定不变的身份,因此身份核验的本色是证明人们所拥有的“资质”。这些资质信息不纯挚和个人干系,而是反响了个人和单位组织之间的关系,推而广之,个人身份信息反响的也是在不同的社会关系中他人对个体的认同和识别。传统线下单位组织向个人颁发身份信息并加以认证,但影响力可能较弱。

互联网平台做事也是类似的道理,须要做事千万级用户,只管可以许可用户利用假名注册,但其商业模式仍旧须要技能手段追踪,确保登录账户的用户身份唯一性。如果由于本钱无法包袱一个更加广泛和流动的成员群体身份认证,就须要某种身份认证的公共做事。我们到景区去旅游,为了限流以及防止黄牛票,都不得不通过真实身份核验来确保做事秩序和公正。以前是用身份证,现在有了“网号”“网证”,身份核验可以实时联网查询,无论你去哪儿,都能通过同一套系统证明“你是你”,而不是他人盗用了你的资质。这便是基于大规模社会流动性的管理思路,即当代国家不得不依赖数字根本举动步伐降落管理本钱。

在2016年《网络安全法》通过的时候,存在多种认证技能路线和实践,因此规定国家推动不同电子身份认证之间的互认。统一的网络身份认证根本举动步伐,能够降落社会组织对其成员认证和互联网平台合规的本钱,也能“挡”住平台对个人信息的超范围采集、留存等乱象。该制度还可以推动办理其他一系列现实管理问题。例如,在电信网络诱骗犯罪中,很多电诈团伙跑到屯子收购留守老人和妇女的户口本、身份证、手机号和银行卡,大批开通网络账户或注册公司,从事诱骗、“水军”等活动。如果这些网络账户通过“网号”开通,而不是和实体电话号码绑定,就可能遏制电信诱骗行为,提高犯罪本钱。又例如,由于较少利用身份证或不拥有手机号,很多未成年人的身份难以核验,带来很多游戏沉迷或打赏轇轕,家长为子女申领“网号”也可以实现快速认证。

身份认证制度有其边界

熏风窗:《搜聚见地稿》提到,“网号”“网证”的运用能够最大限度减少互联网平台超范围采集、留存公民个人信息,保护公民个人信息安全。从技能层面看,它是如何做到的?

胡凌:我最近也体验了试点版的国家网络身份认证公共做事APP,它采取的是“静态号码+动态认证”的认证办法。这个静态号码便是你领到的网号,这是一串固定的、和身份信息无关的天生号码,但能够对应到本人。静态号码可以在某些场合进行展示或填报,第三方APP通过认证平台反馈确认你是具有真实根本身份的用户,但除造孽律法规另有规定,否则无法读取身份证号、电话号码等信息。普通来讲,通过利用“网号”,用户真实身份信息和各种运用做事之间就搭建起了“防火墙”和“隔离带”。

如果是一些线了局景,每次须要核验的时候,还会随机天生动态二维码,这种动态认证可以避免截图和身份冒用。原来基于手机号的认证系统通过动态验证码供应了多重因子认证,但可能会被伪基站挟制。人脸识别须要真人摇头或眨眼,也是一种强调动态性的验证办法,但对技能哀求更高。二维码扫码目前看来是线下运用较为广泛的一种技能实现办法,但也存在须要支配终端等本钱问题。

因此可能不存在一劳永逸的完美身份认证办理方案,社会事务对认证的需求是无穷尽的,该当鼓励更加便捷的基于场景的多元方案。

国家网络身份认证公共做事APP中的网络身份认证凭据

熏风窗:能否理解为,原来各互联网平台的身份核验及身份信息存储、管理任务“集中”到了国家网络身份认证公共做事平台?这样的变革意味着什么?

胡凌:现有网络身份认证明践紧张集中在电信运营商供应的手机号和大厂平台账号共享两类。通过“网号”“网证”制度,身份核验部分地从电信运营商和大厂转向国家网络身份认证公共做事平台,由公安部、网信办等部门监督管理。

这些身份信息既然被新的部门网络储存起来,当然须要对它的利用作出规定和限定,而且任务可能也意味着包袱。例如,涉及刑事犯罪的嫌疑人身份信息的获取是否也可以参照原来从电信运营商依法调取证据的程序,都是可能发生的新问题。

比起刑事诉讼,民事轇轕的身份查证可能是另一个更普遍的问题。以往如果用户通过网购买到赝品或者碰着网络暴力,须要找平台供应侵权者的真实身份信息,然后提起诉讼。原来的手机号认证体系可以由平台供应手机信息,然后到电信运营商查询。但在新的网号制度下,平台和电信运营商都无法供应这些信息,就须要到国家网络身份认证公共做事平台核查,包袱也会相应转移,干系程序如何开展也成了问题。像这样一系列新问题,都须要更多探索。

熏风窗:有学者担忧,当基于真实身份的“网号”与多个互联网平台绑定利用,个体原来碎片化的网络行为有可能被集中追踪、暴露,进而约束个人言行空间。如何看待该公共做事平台在“保障”与“约束”间有可能的抵牾?

胡凌:前面说过的手机号和大厂平台账号共享,都能够实现个人身份信息的跨平台利用,因此也就将某种代价较弱的身份信息转化为更为通用的身份信息,成为根本身份标识符。源于欧盟GDPR的个人信息携带权也试图知足用户对信息碎片化加以整合的需求。因此,这种担忧实际上可能不理解数字生产办法对信息利用和代价生产带来的改变。

换句话说,在“网号”“网证”涌现之前,碎片化网络行为集中追踪利用的模式已经开始并稳定了,这是数字生产办法的内在需求。现在的问题是,我们是须要统一的低本钱为更多的网络做事供应便捷的认证办法,适应信息技能带来的快速流动性需求,还是抑制这种需求,抬高本钱,使根本身份及其认证碎片化,这是社会成员的集体选择。

“网号”“网证”的重心和监管网络行为和辞吐无关。在该APP个人信息和隐私保护规则中,我们可以看到网络的信息包括根本证件的芯片序列信息、人像、口令信息、终端设备信息等,而不是在第三方运用中的详细行为数据。打个比方,当人们进出国境时,在海关须要查验护照,登记护照信息,并记录进入和离开国境的韶光,但如果须要获取在海内从事的详细行为,就不是海关的职责了。类似地,网络身份认证公共做事并不网络我们利用各种网络做事的行为数据。

从网络实名制实行以来,有人担心其基于威慑和创造概率可能引发寒蝉效应,但多年来网络黑灰产、谣言、网暴等问题并没有由于实名制而办理,而且网络行为还在不断发生变革,这都解释真实身份认证有其自身的制度功能和边界,无法承载全部的管理功能,须要把它和其他内容监牵制度和手段区分开,分别进行研究谈论。

数据权力的善治

熏风窗:《搜聚见地稿》指出,申领“网号”“网证” 按照志愿原则。但“网号网证”的说法使人将其遐想为能够上网、接入网络做事的资格容许与限定,担忧其存在逼迫推广的趋势。如何看待这种说法?

胡凌:目前来看,这项制度因此部委层级的规章进行试点推广。“网号”“网证”作为一种网络身份认证的公共根本举动步伐,未来是否会变成扩展到接入统统做事的端口,既取决于运营和支配本钱,也取决于和其他类型认证本钱的比较上风,还取决于社会接管的程度和意愿,其推广是一个社会过程,很难逼迫,本钱很高,还是得在现有制度和技能根本上逐渐推动蜕变,在边际上调度。

虽然现在舆论只是将把稳力集中在大型互联网平台的接入,但如果放眼长远,社会中存在大量须要进行认证的场合,如何供应本钱更低的有效身份验证做事,探索何时何处须要验证何时不须要,须要更多研究。从这个意义上说,“网号”“网证”不是居民身份证,而是其信息映射。如果真要成为数字化的身份证,须要上升到法律层级,由全国人大修正《居民身份证法》。未来随着技能发展、突发公共事宜或者管理思路的调度,可能涌现其他变革。

熏风窗:本日我们已经体会到,“数据”作为一种管理的权力在深度参与我们的生活,但它对普通个体而言常常意味着不可见的“黑箱”。从制度系统培植的角度而言,如何建立关于数据的善治,增强民众对此的信心?

胡凌:通过创设根本身份,利用低本钱信息技能,便利社会流动性,增加社会经济代价,同时又确保一定程度的秩序和安全,这本身便是利用数据的善治。当代社会中人们崇尚隐私保护,实际上是工商业社会中流动加强,信赖缺失落的后果。那种以为个体可以掌握所有关于自己信息的想法不太现实,无论是互联网平台希望用户表露信息,通过你的行为数据和偏好获利,还是为数字市场交易供应公共信息做事,都离不开信息的搜集和创造性利用。

黑箱问题可以通过表面上的协议或解释进行展示,但效果不佳,这本身就解释大部分理性的社会主体可能并非特殊在意特定种类的身份信息利用,相反,他们在意的是如何通过信息更好赞助实现自己的目标。一旦私人本钱过高,社会就须要公共信息做事,这便是为什么“网号”“网证”是一种增加身份认证做事市场供给的制度。以是可能没必要纠结在身份技能和制度本身,而是要看到在何种场合须要何种信息,从而更好地实现社会管理目标。

从过去十余年的履历看,认证技能在一直变革,身份证等证件、电话号码、人脸、二维码、指纹都曾经在一定期间内成为根本身份标识,但也发生了改变。只要不把根本身份制度想象成一劳永逸办理问题的固定化制度,而是嵌套在不断变革的社会中的技能方法,我们看待“网号”“网证”面临的争议可能就会平和一些。

我个人更加关心这项制度施行后,在戒备电诈和身份信息盗窃、保护个人信息安全、保护未成年人、办理轇轕等问题上有何推进。关于身份信息如何妥善利用,当下的法律如《个人信息保护法》《数据安全法》已经供应了基本框架,未来可以根据“网号”“网证”的实际运用效果进一步加以完善。(熏风窗微信"大众年夜众号 作者 付思涵)