集微网宣布,众所周知,由于锂电池具有绿色环保、循环寿命长、能量密度高、事情电压高档上风,自从20世纪90年代初,锂电池正式切入手机、平板、 条记本电脑等消费电子市场进行商业化运用以来,广受到市场好评,并逐渐成为消费类电子产品、电动工具类产品、智能家居类产品、智能出行类产品及新能源汽车等产品的首选电池。

为确保电池的安全稳定,电池管理芯片逐渐成为消费电子、工业掌握、新能源汽车领域不可或缺的关键元器件。

值得把稳的是,在消费电子和工业掌握领域,市场上已经呈现出非常多的国产品牌电池管理芯片,但在运用于新能源汽车的动力电池领域,BMS(Battery Management System的英文缩写,即电池管理系统)芯片仍旧依赖入口芯片,国产芯片寥寥无几。

TI 电池管理芯片缺货严重,本土厂商百花齐放

据理解,运用在手机、平板、可穿着设备等消费电子产品中的电池,常日为单串电池组,仅1至2颗电芯。而运用于条记本电脑、电动工具、吸尘器、电动自行车以及智能家居等产品中的电池,常日为多串电池组,由多颗电芯串并联组成,但少于动力电池和储能电池领域。

长期以来,上述领域都是电池管理芯片的紧张运用市场,但业内人士指出,进入电池管理芯片领域的技能门槛很高,由于涉及到产品安全,须要长期深耕,最初该领域是被TI、MAXIM等实力较强的大厂霸占,后续凹凸科技、矽力杰、中颖电子等逐步进入该领域并霸占一席之地。

值得把稳的是,TI作为电池管理芯片市场的主流供应商,其产品却陷入了严重的缺货涨价状态。

据业内人士称,TI的电池管理芯片是BQ系列芯片,自2020年以来市场缺口就非常大,产品订货的交期已经到了2023年。

在此情形下,小型或中小型电池电源管理系统领域已经呈现出包括矽力杰、圣邦股份、中颖电子、力芯微、希荻微、杰华特、赛微微、华年夜半导体等浩瀚电池管理芯片厂商。

集微网从业内理解到,虽然当前整体电池管理芯片市场仍被TI、ADI(收购MAXIM)、凹凸科技等入口芯片霸占上风,但海内芯片厂商逐渐在主流手机市场完成国产替代,并在TWS耳机等新兴消费电子市场上霸占上风地位。

在条记本电脑、电动自行车、电动工具、扫地机器人以及小型储能市场,海内芯片厂商也在加紧进行验证测试,正处于国产替代的成长期。

据某海内芯片厂商表示,现阶段,海内终端厂商、锂电厂商都对芯片的国产替代有着强烈需求,我们会针敌人部客户推出其专属的定制化芯片,目前还处于产品的放量阶段,市场需求非常大。

车规级BMS芯片依赖入口,ASIL-D级认证或成拦路虎

随着新能源汽车产量的快速提升,作为新能源汽车核心部件,动力电池的需求也持续增长,并成为锂电池家当增长的主导力量。

一样平常来说,电动汽车的动力电池须要由几千颗电芯组成的,由于电芯的生产工艺偏差、利用环境差异等问题,纵然是同一批次生产的两个电芯,其性能也不能做到完备同等,而在利用过程中,不一致性会逐渐扩大,可能会涌现过充、过放和局部过热等危险,严重影响到电池组的利用寿命和安全,这就须要BMS对电池进行管理。

不过,作为动力电池核心原材料之一,BMS芯片却仍需依赖入口。

宁德时期董事长曾毓群在近期调研活动上表示,宁德时期在电池生产过程中没有直接涉及美国的技能、材料或是设备,现在唯一依赖美国的便是BMS里的芯片,但这个制程不高,28nm就够了,目前国产技能已经具备。

业内人士指出,BMS芯片紧张包括AFE、MCU、ADC、数字隔离器等,能供应车规级BMS芯片完全办理方案的供应商紧张有ADI(AFE产品紧张来自收购MAXIM、Linear的产品线)、TI、英飞凌、NXP、瑞萨(AFE产品紧张来自收购Intersil的产品线)、ST和安森美等企业。

个中,BMS AFE芯片(仿照前端芯片)卖力采集电池电压后通过模数转换器(ADC)转换为 数字值,并送入MCU进行打算荷电状态。

在车规级MCU方面,据集微网不完备统计,近年来,包括杰发科技、全志科技、兆易创新、芯旺微、赛腾微、小华半导体、Chipways、芯海科技、云途半导体、芯旺微电子等海内厂商均有芯片产品已经陆续通过车规级AEC-Q100认证。

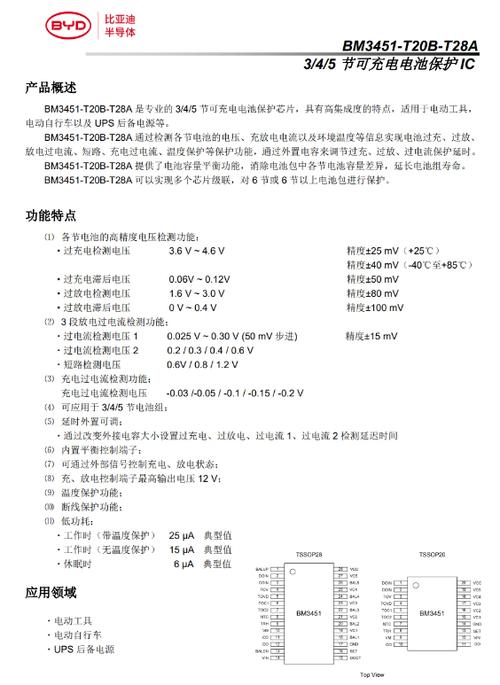

而在BMS AFE 芯片方面,该芯片技能难度最高、附加代价也最高,海内涉及该产品的厂商较少。从公开资料来看,比亚迪半导体曾推出过一款知足AEC-Q100标准的车规级AFE芯片;Chipways的车规级BMS AFE(知足ASIL-C等级)芯片也已经成功量产。

此外,矽力杰已经有BMS AFE芯片产品,但紧张运用于工业领域,芯海科技、赛微微、华年夜半导体也曾表示将研发多节BMS芯片。

值得把稳的是,BMS作为新能源汽车核心掌握系统之一,须要支撑汽车行业最为严苛的功能安全场景。“当前汽车OEM厂商已经提出BMS的功能安全须要达到ASIL-D级,这导致BMS芯片须要设计冗余功能,以担保失落效模式的覆盖率,进一步加大芯片的设计难度。”

业内人士指出,车规级BMS AFE芯片产品仅验证周期就将达到1.5至2年,从产品定义到成型至少须要4年,针对苛刻的汽车运用环境,除了可靠性须要知足 AEC Q100 Grade1 品质标准外,ISO 26262汽车安全完全性等级ASIL-D级认证,或将成为制约国产芯片厂商发力BMS芯片的拦路虎。

(校正/日新)